В Соединенных пока Штатах новая мода. Целая куча журналистов из либерально-демократических СМИ кинулась доказывать, что так называемая "объективность" - пережиток прошлого и последствия белого супрематизма. Что любопытно, среди самых ярых сторонников нового веяния больше всего белых цисгендерных мужиков в достаточно пожилом уже возрасте - то есть тех, кто раньше даже понятия не имел о гендерном разнообразии и расовой справедливости.

Зато теперь эти цисгендерные люди с пеной у рта начали доказывать, что журналистика и не должна быть объективной, - как следствие, достоверной - ибо новые времена диктуют новые правила. К примеру, по делу Трампа и Рашагейта так и не нашлись доказательства, но от этого Дональд Фредович не перестал быть агентом Путина - журналистская братия дружно решила, что Трамп научился искусно маскироваться и прятать следы.

А вот Хантер Байден оказался менее способным учеником - поэтому, тупо забыв свой ноутбук с кучей компромата на себя и папашку в сервисном центре, дал возможность белым (и не только) цисгендерным мужикам и дамам из другого лагеря обвинить всю семейку в повальной коррупции. Уж как ни старалась администрация Белого дома отмазать сына их босса, все усилия были насмарку - как оказалось, документов и файлов там хватит на несколько пожизненных сроков сразу.

Пока ситуацию с Хантером стараются спустить на тормозах, демократы начали разгонять ситуацию с целью охмурить собственное население:

У властей в индустрии новостей, чья репутация находится на рекордно низком уровне, появилась новая идея восстановить доверие общественности к своей работе: они говорят, что они могут повысить доверие, отказавшись от объективности. Это не то, что могло бы прийти в голову.

В недавней колонке в Washington Post бывший исполнительный редактор газеты Леонард Дауни говорит, что за четверть века, что он был главным редактором, он “никогда не понимал, что значит ‘объективность’.” В статье приводятся цитаты других известных журналистов, говорящих примерно то же самое. “Объективность по чьему стандарту?” - спрашивает бывший исполнительный редактор Associated Press. Дауни утверждает, что “средства массовой информации, ищущие правду, должны выйти за рамки того, что когда-то означало "объективность", чтобы создавать более достоверные новости”. Молодые журналисты, похоже, понимают это. По его мнению, смена поколений, похоже, идет полным ходом, но это не может произойти слишком скоро.

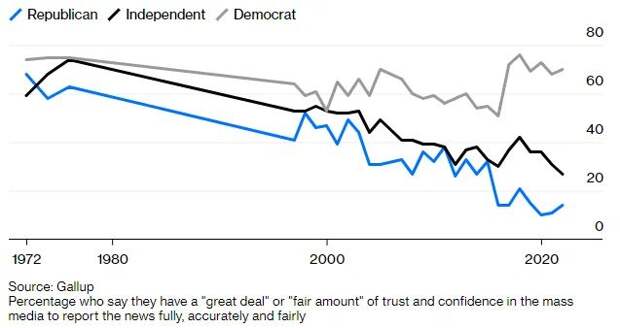

По поводу репутации СМИ - вот вам забавная картинка на этот счет:

Это динамика доверия к СМИ в США с 1972 года по наши дни. Серый цвет - приверженцы Демократической партии США, синим - республиканцы, черным - "независимые". То есть те, кто не разделяет платформу ни одной из партий - а таких в Америке сейчас более 70%.

Лихорадить уровень доверия стало с начала третьего тысячелетия: здесь повлиял и кризис доткомов, и война в бывшей Югославии, но наибольшее влияние оказала террористическая атака на башни-близнецы в 2001 году и связанный с этой атакой Патриотический акт.

Если вы хотели видеть разрыв в ценностях между правящей группировкой и населением - взгляните на график еще раз. Только 14% республиканцев доверяют американским СМИ. Чуть больше доверия у "независимых" - там "целых" 27%, что, кстати говоря, является приговором для любой элиты в любой стране мира. И самые упоротые, являющиеся по совместительству демократами, показывают тот же уровень доверия, что и полвека назад - 70% этих людей свято верят в ту Святую Лапшу, которую им навешивают на органы слуха ежедневно.

Более достоверные новости, безусловно, были бы хорошими. В 1970-х годах около 70% американцев заявили, что они доверяют средствам массовой информации “в значительной степени” или “в достаточной степени”, чтобы “сообщать новости полностью, точно и справедливо”. Сейчас эта цифра составляет 34%. Другие опросы показывают аналогичные результаты. Согласно одному из таких исследований, доверие к средствам массовой информации в США является самым низким из всех 46 обследованных стран.

По общему признанию, не очевидно, что на самом деле означает это снижение. СМИ менее заслуживают доверия или читатели менее доверчивы? В США растущая поляризация делает второе правдоподобным. Тем не менее, в первом тоже есть что-то.

Вы же помните, что такое КФП? Контрфактическое повествование - основа основ любых либеральных СМИ: если факты не вписываются в их систему координат и ценностей, то тем хуже для фактов.

"В таких вопросах, как эти, как будто отсутствие доверия работает в обоих направлениях: кажется, мне нельзя доверять информацию, которая может привести меня к неправильному выводу. Эта тенденциозная обработка новостей может быть продиктована благими намерениями — отчасти сознательным усилием, которое считается необходимым, чтобы справиться с Дональдом Трампом в качестве кандидата в президенты, чтобы избежать “дезинформации”, “ложной эквивалентности” и “обоюдного подхода”. Тем не менее, я этого не ценю, и это не внушает доверия." - Клайв Крук.

Джефф Герт, выдающийся бывший репортер New York Times, недавно подготовил статью из 24 000 слов для Columbia Journalism Review, посвященную теме “пресса против президента”. Его исчерпывающий отчет о репортажах о Рашагейте и других скандалах с Трампом полностью подтверждает его главный вывод о том, что “основные задачи журналистики, информирование общественности и привлечение к ответственности влиятельных кругов, были подорваны эрозией журналистских норм и отсутствием прозрачности в работе самих СМИ”.

Когда в декабре 2021 года стало известно, что рейтинг CNN снизился на 95%, уже тогда стало ясно, что история с Трампом не пройдет для США даром - но это был месяц ультиматума Путина к НАТО и Западу, так что тогда тема с доверием к СМИ быстро уползла в тень.

Тем не менее, она осталась в памяти - прошло чуть более года и в США заголосили о новой опасности "для самых честных журналистов в мире" - им просто перестали верить. А если уже не верят, то падают рейтинги, количество просмотров (и прочтений) и, как следствие - эффективность рекламы в этих СМИ. Ушлые коммерсанты первыми пронюхали про эту напасть и всем скопом отправились в свободный интернет, оставив СМИ хоть и с куском хлеба, но уже без масла - и чем дальше развивается эта забавная ситуация, тем больше у репортеров подводит животы.

Во всем этом есть одна забавная особенность. Исторически сложилось, что десятилетия подряд все рейтинги СМИ измеряла только одна компания - Gallup. Это американский институт общественного мнения, основанный социологом Джорджем Гэллапом.

В Россию институт Гэллапа пришел через свою финскую дочернюю фирму Gallup MDC OY - в свое время я достаточно плотно сотрудничал именно с этой компанией в сфере сетки региональных СМИ. Так вот, институт Гэллапа - это коммерческая организация, существующая с 1935 года. И основными клиентами института являются не СМИ, а корпорации - как раз они и пользуются самыми рейтинговыми продуктами СМИ для продажи и продвижения своих товаров. Это главная статья доходов института Гэллапа - и если бы институт позволял себе врать, его давно бы уже не было на этом свете.

Сейчас все американские СМИ ориентируются исключительно на рейтинги Гэллапа - и то, что либеральные издания впечатляюще просели вниз после истории и истерики по поводу Трампа, показывает реальное отношение большинства жителей США и к Трампу, и к демократам.

Одной из таких норм было стремление быть объективным в освещении новостей — цель, которую сейчас отвергают некоторые ведущие светила профессии.

Этот отказ от объективности было бы легче понять (хотя он все еще ошибочен), если бы он был частью большего скептицизма в отношении возможности истины. Что так смущает в позиции Дауни, так это то, что объективность и правда в обычном значении этого термина стоят или падают вместе. Бессмысленно хотеть одного — репортеры новостей должны стремиться к истине, говорит он, - но не другого.

Объективность требует беспристрастности, изложения фактов, “не приукрашенных чувствами, мнениями или личными предубеждениями” (как говорится в словаре). Дауни и другие сомневающиеся, похоже, находятся под влиянием школы мысли, которая утверждает, что невозможно сообщать информацию таким образом. Сопоставление фактов включает их отбор, систематизацию и интерпретацию. Эти процессы и их результаты, осознаем мы это или нет, зависят от общества, управляются или даже определяются внешними факторами. Они могут отражать чей-то “жизненный опыт”, как многие сейчас любят говорить, или условия производства, как утверждал Карл Маркс, или системный расизм, согласно критической расовой теории. В любом случае, нейтрального или объективного представления фактов быть не может.

Слушайте, это просто шикарная подмена понятий. "Нейтрального или объективного представления фактов нет и быть не может" - все, можете расходиться, все свободны. Пока.

Проблема в другом. Отвергая объективность в СМИ, очень легко перейти к необязательности объективности в других сферах. К примеру, в судебном заседании - у кого глотка более луженная, тот и оправдан.

Чем суд ценнее в этом плане, чем СМИ? Да ничем - и, как и в СМИ, всегда находятся "более нужные и правильные люди", чем все остальные.

Да, можно сказать, что автор передергивает. Так же, как передергивали другие авторы лет десять назад, рассуждая об опасности секспросвета для детей - а теперь западные страны докатились до того, что малому ребенку предлагают определиться с гендером уже в трехлетнем возрасте. И это уже не исключение - это правило. Тот, кто противодействует этому правилу, уже сейчас объявляется врагом общества - в ряде западных стран за такое можно угодить за решетку.

Конечно, принятие единообразно скептической позиции — объективность бессмысленна, а истина сконструирована обществом - было бы менее очевидно противоречивым, не говоря уже о огромной экономии времени. Все эти операции по проверке фактов могут быть прекращены из-за отсутствия фактических фактов, а предположение об обратном может рассматриваться как утверждение (необоснованное), что объективность возможна. Очевидно, что нет смысла считать ложь Трампа - согласно Washington Post, 30 753 ложных или вводящих в заблуждение заявления, когда он был президентом, потому что правда Трампа, по-видимому, отличается от вашей и моей, и кто скажет, какой эпистемологический фрейм действителен?

Вот что американские журналисты и политики умеют, так это свободно формулировать такие лингвистические конструкции, за которыми можно спрятать что угодно - и при этом все сказанное можно объявить правдой.

И ладно бы это касалось только геополитических противников - но речь-то идет об американцах. Об исключительной нации с вшитой в нее большой мессианской идеей, согласно которой Америка вправе единолично решать и определять судьбы мира.

И вот что важно понимать: любое общество похоже на перевернутую вверх ногами пирамиду. Нижний слой, вмещающий в себя абсолютное большинство населения, имеет очень ограниченный спектр зрения - хотя бы потому, что они у самой отрицательной вершины пирамиды. Ясно, что это только аналогия, но мы ведь слышали уже про отрицательный рост? Пусть будет и отрицательная вершина.

Тот, кто на следующем слое, рангом повыше, имеет и более широкий кругозор, и более прочное основание - и так слой за слоем. Принято считать, что политики (элиты, властные группы) - это наивысший слой социальной пирамиды и по уровню возможностей, и по широте взглядов и решений - а что мы видим в реальности?

Джо Байдена? Камалу Харрис? Аннулену, прости Господи, Бербок? Олафа Шольца? Фрау Урсулу? Насколько все эти люди совпадают с тем слоем, в котором они сейчас находятся? С его возможностями и спецификой принятия решений?

Именно это несоответствие и заставляет отказываться от объективности, а следом за ней и от истины, и вообще от существующей реальности. Вместо всего этого СМИ вынуждены создавать симулякры, после чего они уже не могут не ориентироваться на них - симулякры становятся реальностью, не имеющей ничего общего с этим миром. Новой реальностью по примеру книг Толкиена, в которой автор реальности является ее единственным Творцом - а потом все эти люди удивляются своим рейтингам.

Знаете, на что это похоже? На поведение ребенка, который играет со своей машинкой - у ребенка своя реальность, в которой машинка действительно существует и ребенок ей действительно управляет. Не в виде игрушки, а в виде квазиреального объекта.

Беда в том, что ребенка легко выдернуть в этот мир, а вот американских журналистов - вряд ли. Как и значимую часть западного общества. А это уже страшно для них самих, особенно когда такие люди с симулякрами наперевес кидаются "спасать" свое общество от проклятых консерваторов и традиционалистов.

У которых, видите ли, семья - это мама, папа и дети. А не родители под номерами. Ретрограды! Системные расисты! Реваншисты! Империалисты!

Даже не думайте здесь смеяться. Не сумев справиться с Россией, вчера вечером ряд западных изданий (к примеру вот это) уже объявили Путина империалистом - а о неоколониализме России французские репортеры уже давно рассказали своей пастве. Которая, правда, верит журналистам все меньше и меньше - хотя бы потому, что те в упор не замечают идущих миллионных протестов против пенсионной реформы Макрона.

Вот вам и вся объективность с западной точки зрения.

Свежие комментарии